|

Книга памяти |

Александр Алексеевич Маненков

2 января 1930 г. - 26 марта 2014 г.

|

А.А. Маненков родился в рабочей семье в с. Кирельск недалеко от

поселка Камское устье Татарской ССР. Его отец погиб в 1942 г. на фронте.

А.А.Маненков в 1947 г. поступил в Казанский государственный

университет, после окончания которого в 1952 г. был принят в аспирантуру

Казанского физико-технического института. Научным руководителем

Александра Алексеевича был проф. С.А.Альтшулер – один из соратников

Е.К.

Завойского, с именем которого связано открытие в 1944 г. электронного

парамагнитного резонанса в конденсированных средах. По рекомендации

С.А.Альтшулера в 1953 г. А.А. Маненков был направлен в аспирантуру

Физического института им. П.Н.Лебедева. С этого момента начинается

тесное сотрудничество А.А.Маненкова с А.М.Прохоровым, которое

продолжалось долгие годы и принесло ему мировую

известность.

Всю жизнь Александр Алексеевич проработал в

Лаборатории колебаний сначала в ФИАН, а с 1983 г. в ИОФ РАН.

Кандидатская диссертация – 1955 г., докторская – 1960г.

Круг научных интересов А.А. Маненкова включал в себя физику

магнитного резонанса, физику твердого тела, квантовую электронику,

лазерную физику и нелинейную оптику. Научные достижения А.А.Маненкова

высоко оценены государством и научным сообществом. Ему присуждена

Государственная премия СССР (1976 г.) и Золотая медаль им. А.М.

Прохорова Российской академии наук №1 (2008 г.)

Профессор А.А. Маненков был одним из пионеров квантовой электроники.

| | 1960 |

|

Электронный

парамагнитный резонанс

В.К. Конюхов

С именем каждого из учеников и соратников Нобелевского лауреата А.М.

Прохорова связано становление нового научного направления. С именем

Александра Алексеевича Маненкова связано широкое применение электронного

парамагнитного резонанса в Лаборатории колебаний ФИАН. Открытие нового

явления, электронного парамагнитного резонанса в конденсированных

средах, принадлежит нашему соотечественнику Е.К. Завойскому, которое

было сделано им в военные годы в Казани. Этот город является местом

учебы и взросления Саши Маненкова. Александр Алексеевич Маненков, будучи

уже в Москве и работая аспирантом у А.М. Прохорова над проблемами ЭПР,

часто говорил, что его научные интересы предопределены городом и

временем открытия явления мирового уровня в физике и что он ощущает

незримую связь с Е.К. Завойским.

Как было принято в Лаборатории колебаний,

экспериментальную установку для изучения ЭПР нужно было сделать своими

руками. Мысль о том, чтобы купить что-то готовое, а затем доработать под

поставленную задачу, представлялась нам вполне чуждой и не свойственной

духу Лаборатории, где каждый студент или аспирант начинал кропотливо

создавать то опытное устройство, на котором предстоит вести научные

исследования. Такой подход имел преимущества по сравнению с

эксплуатацией готового оборудования, так как работающий на

самостоятельно собранной установке в деталях представлял, как она

функционирует и что в действительности стоит за измеренными величинами.

|

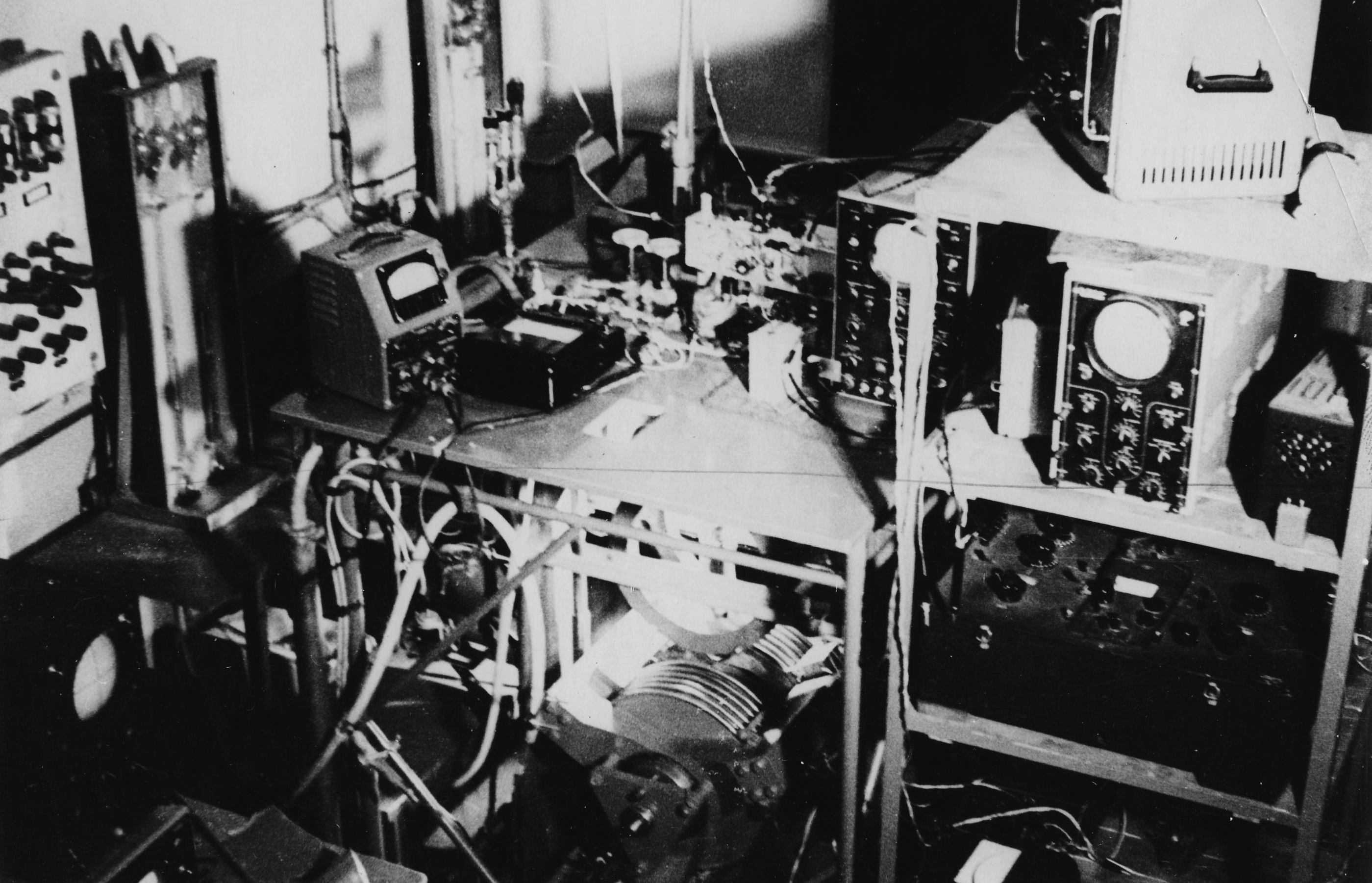

Установка для наблюдения ЭПР содержала собранные воедино три

разнородные компоненты. Одна компонента - это СВЧ-техника

сантиметрового диапазона длин волн. Это оснащение и умение работать с

ним уже была в Лаборатории колебаний, что было результатом многолетней

экспериментальной деятельности по радиоспектроскопии молекул. Криогенная

техника, включая гелиевые температуры, была хорошо поставлена в

Физическом институте АН СССР. Отсутствовала третья компонента -

качественный электромагнит на средние величины напряженности

магнитного поля со стабилизированным источником питания. Проблему

магнита удалось решить, заказав проектирование и изготовление магнита в

заводских условиях. Электромагнитами с водяным охлаждением оснастилась

не только установка Маненкова, но и другие группы Лаборатории.

Конструкция магнита оказалась настолько удачной, что ее чертежи были

переданы В.В. Воеводскому в Институт химической кинетики и горения АН

СССР, когда тот решил использовать методы ЭПР для решения своих научных

задач.

Руководство Лаборатории колебаний исповедовало принцип и

проводило его в жизнь: "Сделаем установку, начнем измерения, а

возникающие проблемы будем решать по мере их появления". Такой подход

применялся и к теории ЭПР, тем более, что квантовая теория примесных

ионов в кристаллической решетке представлялась не слишком сложной. Вот в

таких условиях начал свою деятельность молодой аспирант А.А. Маненков.

Отдельно следует сказать о веществе, исследование которого

принесло А.А. Маненкову международную известность и признание заслуг и

которое оказало существенное влияние на становление квантовой

электронике в целом. Речь идет о кристалле корунда с примесью

трехвалентных ионов хрома, попросту говоря, о кристаллах рубина.

Лаборатория колебаний всегда имела тесные научные и дружеские связи с

сотрудниками соседнего Института кристаллографии АН СССР, где поводились

методические работы по росту кристаллов рубина, который в то время

широко использовался в часовой промышленности. Поэтому можно было

попросить вырастить кристалл рубина нужного размера и ориентацией с

нужной концентрацией примеси хрома и приличного качества с точки зрения

дефектов кристаллической среды, которые не должны проявлять себя на

сантиметровых длинах волн. Так что выбор вещества для исследований в

первого взгляда представляется случайным. На самом деле, сказалась

интуиция аспиранта и его руководителя, которые остановили свой выбор на

веществе, которое применялось позже в квантовых усилителях для

навигации, астрономии и космической связи.

В квантовых усилителях научного и прикладного применения с

кристаллом рубина была реализована так называемая “трехуровневая

система” с СВЧ-накачкой, предложенная Н.Г. Басовым и А.М. Прохоровым в

период становления квантовой электроники. Тщательное и всестороннее

исследование структуры и релаксационных свойств энергетических уровней

трехвалентного иона хрома, которое принадлежит А.А. Маненкову, позволило

подтвердить реальность существования веществ, для которых применима

концепция “трехуровневой системы”.

|

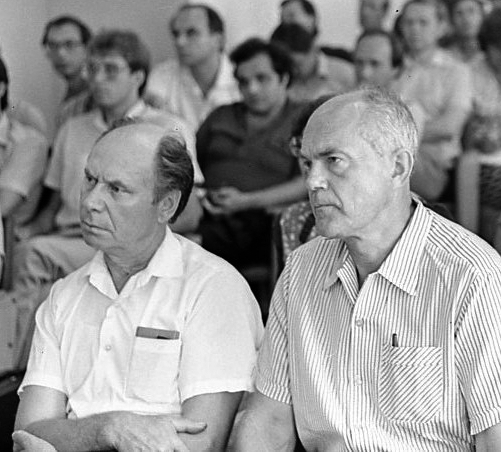

На Ученом совете ИОФ РАН, 1986.

|

Лазерное разрушение оптических материалов

Ю.К. Данилейко

В конце 60-х начале 70-х годов бурное развитие лазерных систем для

промышленного, медицинского и военного применений выдвинуло на повестку

дня проблему лазерной стойкости оптических материалов. С самого начала

появления этой проблемы коллектив, возглавляемый А.А.Маненковым,

включился в её решение. Был выполнен цикл исследований, направленных на

изучение, как фундаментальных механизмов лазерного разрушения прозрачных

оптических материалов, так и механизмов, определяющих их реальную

практическую стойкость. В числе фундаментальных исследований прежде

всего следует отметить цикл работ о роли лавинной ионизации в механизме

лазерного разрушения прозрачных оптических материалов. Особое место

среди этих работ занимает экспериментальное исследование роли

“затравочного электрона” в развитии процесса лавинной ионизации. Эта

работа занимает особое место в изучении так называемых предельных

механизмов лазерного разрушения, каким является и механизм лавинной

ионизации. По своей сути она является первым и единственным

исследованием, где впервые экспериментально доказано, что порог лавинной

ионизации под действием электромагнитного излучения оптического

диапазона определяется порогом появления затравочного электрона. Это

позволило определить предельные пороги лазерного разрушения в

наносекундном диапазоне длительностей лазерного импульса как

фундаментальную характеристику оптического материала. Среди работ по

практическому увеличению стойкости оптических материалов к лазерному

излучению следует отметить работы по кинетике валентных переходов ионов

группы железа в кристаллах рубина и лейкосапфира.

|

Результатом этих работ

явилась технология улучшения генерационных характеристик кристаллов

рубина и повышения их стойкости к лазерному излучению. Особо следует

отметить также работы по влиянию вязкоупругих свойств на лазерную

стойкость прозрачных полимеров. По результатом этой работы был

разработан неразрушаемый лазерным излучением новый оптический материал –

модифицированный полиметилметакрилат, который впервые в мировой

практике позволил создать твёрдотельный пассивный затвор для модуляции

добротности твёрдотельных лазеров видимого и ближнего ИК-диапазонов.

Таким образом, резюмируя сказанное, следует отметить, что все работы по

изучению механизмов лазерного разрушения прозрачных оптических

материалов, выполненных под руководством А.А.Маненкова, отличает высокий

теоретический уровень и значимая практическая направленность.

|

Пико-фемтосекундные импульсы.

Н.С.Воробьев, А.В.Иванов, Е.В.Шашков

В течение последних пяти лет наша лаборатория "Пико-фемтосекундные

лазеры" тесно и активно сотрудничала с Александром Алексеевичем.

Благодаря его широкой научной эрудиции и высокой работоспособности нам

удалось начать исследования в современной области лазерной физики,

касающиеся взаимодействия профилированных во времени ультракоротких

лазерных импульсов с нелинейными оптическими средами.

Несмотря на солидный возраст, Александр Алексеевич и в последнее

время активно принимал участие в научных исследованиях, поддерживаемых

различными Российскими научными фондами. Он был делегатом многих

отечественных и международных конференций, выступая на них с

оригинальными и приглашенными докладами, был автором многочисленных

обзоров и статей, опубликованных в российских и зарубежных научных

журналах и сборниках.

В ходе общения с нами Александр Алексеевич постоянно держал нас в

"научном тонусе", напоминая о задачах, которые нужно решить в рамках

текущего совместного проекта, и предлагая нам задуматься о будущих

общих проектах. Делал он все это достаточно настойчиво, но очень

деликатно.

Александр Алексеевич остается в наших сердцах как порядочный и добрый

человек. Даже во время горячих дискуссий от него нельзя было услышать ни

единого грубого слова в отношении кого-нибудь из коллег. Он очень часто

вспоминал своего любимого учителя А.М.Прохорова, рассказывая нам об

интересных и забавных случаях, происшедших с ними во время их совместной

работы, цитируя его меткие высказывания и пересказывая его любимые

анекдоты.

|