|

Книга памяти |

Мой учитель

ТРУДЫ ИОФАН, том 60, стр. 7-12, 2004.

Вадим Борисович Федоров.

Воспоминания о нем – это, прежде всего,

воспоминания о его научных работах, его

научной группе, его лаборатории...

В середине 60-х годов Вадим

Борисович Федоров был руководителем научной группы в Лаборатории колебаний А.М.Прохорова, одного из основателей квантовой электроники. Наступала эра больших лазерных установок, и В.Б. Федоров естественно оказался вовлеченным в водоворот связанных с этим направлением событий. В его группе появляются импульсные лазеры на стекле с неодимом с энергией в импульсе сначала один, затем 10 кДж. Такие научные "инструменты" с неизбежностью вели к открытию новых явлений. В 1968 г.

публикуется работа об экспериментальном обнаружении нового физического явления – распространения оптического разряда в режиме медленного горения. Три ее соавтора (В.Б.

Федоров, В.И. Конов, Ф.В. Бункин) спустя три десятилетия были удостоены Государственной Премии за это открытие и последующие работы в данной области. В 1972 г.

обнаруживается еще одно новое явление – эффект плазменного зеркала. Используя этот эффект, простые по конструкции лазерные установки позволяли получать сравнительно

высокие для того времени интенсивности лазерного излучения на мишени.

Вадим Борисович Федоров отличался особенно тщательным подходом к научной работе. Навсегда запомнилась его школа написания статей в научные журналы.

Скрупулезный отбор материала, проверка достоверности каждого факта, каждой цифры, построение научного сообщения, подбор необходимых ссылок... После написания

нескольких десятков статей вместе с Вадимом Борисовичем его сотрудники уже сами могли быть "инструкторами" в этом деле.

Он досконально знал всю экспериментальную часть, а если речь шла о приборах, с которыми ему ранее не приходилось иметь дела, то он дотошно

выпытывал у молодых работников, что это за прибор, каков принцип его действия и возможности. После того, как результаты экспериментов были получены, Вадим

Борисович педантично проверял каждую стадию получения результата, выискивая возможные ошибки.

Однако полностью избежать ошибок при работе на переднем крае науке очень трудно. Так и осталось неясным, например, как в установке с плазменным зеркалом было обнаружено рентгеновское излучение с характеристической температурой около 10 кэВ. Этот результат, как и рассчитанная по модели плазменного зеркала интенсивность, составляющая примерно 1017 Вт/см2, потом не были подтверждены. Не удалось до конца разобраться с переходом металл-диэлектрик,

о наблюдении которого при воздействии миллисекундных лазерных импульсов на мишени из свинца и висмута сообщалось в 1972 г.

Отличительной чертой Вадима Борисовича было его постоянное внимание к своему внешнему виду. В противоположность сотрудникам его лаборатории одевался он достаточно элегантно (насколько это было возможно в то время), даже несколько строго и представлял собой известный контраст с разношерстной одеждой инженеров и научных сотрудников, вечно крутивших замасленные гайки в темных халатах с пятнами┘ Однако в случаях, требовавших мобилизации сил всего коллектива, Вадим Борисович надевал такой же халат и вместе со всеми включался в тяжелую работу.

А тяжелой и грязной работы на первых порах работы в новом, 3-м корпусе хватало. Спроектированная мощная лазерная установка на стекле с неодимом, обещавшая дать большие энергии и мощности излучения, была уже не лабораторной моделью, а полноразмерной научно-промышленной установкой и, конечно, должна была по всем

правилам монтироваться специальным предприятием, создающим физические установки такого класса. Проблема состояла в том, что для этого долго приходилось пробивать решение о включении в план работ последующих лет монтажа крупной лазерной установки, да и после выполненных сторонней организацией пуско-наладочных работ часто

приходилось самим перенастраивать установку для достижения требуемых параметров. Но энтузиазм молодых сотрудников вместе с энергией и научной квалификацией их руководителя, Вадима Борисовича Федорова, преодолели практически безвыходную ситуацию, при которой пуска установки пришлось бы ждать долгие годы, если не десятилетие.

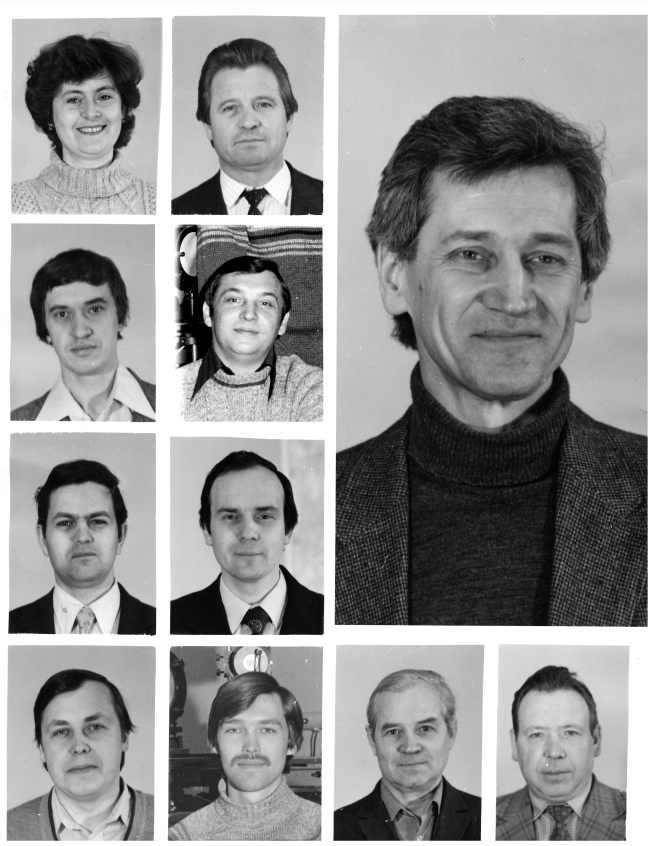

Лаборатория из 12-ти человек взялась за задачу, на первый взгляд, неподъемную. Один только емкостный накопитель энергии для лазера состоял из 2000

(двух тысяч!) конденсаторов большой емкости, каждый из которых весил около 60 килограммов. И вот все эти 120 тонн конденсаторов были вручную, силами сотрудников лаборатории водружены на нужное место (на стеллажи высотой 4 м), подключены, проверены и пущены в эксплуатацию вместе с километрами силовых и сигнальных кабелей и сотнями измерительных приборов. Установка "Микрон", одна из крупных лазерных установок в СССР, была собрана и запущена к концу 1977 г. По тем временам считалось, что для достижения термоядерных параметров будет достаточно 100 кДж в наносекундном импульсе заданного профиля, и параметры проектируемых установок, таких как "Мишень-3", "УМИ-35" и "Дельфин" уже вплотную приближались к нужным величинам. "Микрон" не претендовал на десятки килоджоулей, но его достоинство было в том, что он вышел из стадии проекта и был воплощен в жизнь. Энтузиазм и талант В.Б.Федорова – организатора этой работы – преодолели массу препятствий на пути создания установки, успешно проработавшей многие годы.

Первые же эксперименты на новом оборудовании показали его высокую надежность, что является одним из основных условий для продуктивной научной работы. В конце 70-х годов на "Микроне" была получена энергия 3,5 кДж в импульсе длительностью 70 нс. Было ясно, что в лаборатории под руководством Вадима Борисовича создан очередной мощный физический инструмент, с помощью которого можно решать многие задачи по исследованию взаимодействия излучения с веществом. За создание этой установки коллектив лаборатории удостоился первого места в соревновании научных групп ФИАНа и был премирован. Сейчас, оглядываясь назад и имея все преимущества человека,

анализирующего прошедшие события и обладающего при этом существенно более полной информацией, следует признать, что обслуживание громадной установки такими

малыми силами (одна научная группа, затем лаборатория того же состава) и тем более ее строительство (!) было, по-видимому, нецелесообразным. В результате на

собственно полноценную научную работу на лазерной установке сил не хватало. Научная отдача такого физического инструмента должна была быть существенно выше. Время – хороший советчик, но его советы часто опаздывают...

Хотелось бы еще коснуться роли В.Б.Федорова в научной жизни института. Долгие годы (более сорока лет) Вадим Борисович был бессменным секретарем семинара А.М.Прохорова. Вадима Борисовича в полной мере можно назвать учеником Александра Михайловича, от которого он перенял широту научных познаний вкупе со способностью к скрупулезному анализу тончайших нюансов физических явлений и задач. Авторитет В.Б.Федорова в научных кругах был вызван многолетним опытом и талантом ученого-физика, ведущего семинары, на которых происходили горячие дискуссии по самым разным, но всегда интересным вопросам, стоящим на переднем крае науки.

|

Так же тщательно, как и к научной работе, Вадим Борисович подходил к людям и их человеческим качествам. Не зря его в свое время выбрали председателем профсоюзного комитета, что случилось уже после отделения Института общей физики от ФИАНа. В профкоме он старался осуществить на деле принцип социальной справедливости – при нем появилась открытость в таких делах, как распределение получаемого для института жилья, раздача садовых участков и прочих крупных льгот. Стандартная практика полузакрытого распределения была им прекращена. Нельзя сказать, что раньше все шло "шито-крыто", только информация о распределении обычно не выходила из стен профкома – не потому, что была засекречена, просто не было желающих до нее докапываться. Теперь же, при Вадиме Борисовиче, на доске объявлений стали появляться результаты распределений материальных благ, иногда вывешивались и протоколы заседаний профкома по животрепещущим вопросам. Гласность, тогда еще не возведенная в ранг государственной политики, пробивала себе дорогу в нашем институте благодаря высоким моральным качествам председателя профкома В.Б.Федорова.

|

Подавляющее большинство обращавшихся в профком работников знали, что Вадим Борисович не отделывается простыми отписками или уклончивыми ответами. К работникам (особенно заслуженным, с большим стажем) Вадим Борисович относился очень внимательно, уважал их, невзирая на отсутствие титулов или званий. Особенно это касалось механиков, лаборантов, техников. Вадим Борисович никогда не позволял себе кичиться своей образованностью и профессорским званием. Однако лодыри, пьяницы и хапуги во время его работы в профкоме знали, что Вадим Борисович не позволит им получить что-нибудь на дармовщинку. Как правило, путевки, премии и прочие профсоюзные награды распределялись среди хорошо работающих сотрудников.

Бессменным механиком в лаборатории В.Б.Федорова был Николай Трофимович Герасимов – мастер на все руки, токарь-слесарь-универсал, прошедший всю

Отечественную и Японскую войны. Он часто рассказывал нам, молодым, о тех годах. Вадим Борисович его уважал, несколько раз серьезно помогал в жизни. Вообще, к своим

сотрудникам Вадим Борисович относился с большим уважением и любовью. Все это сформировало в его лаборатории активный и сплоченный коллектив, где люди чувствовали

себя среди единомышленников и друзей. В таком коллективе и работа шла веселей, и результаты получались успешные, легко и приятно было работать. Замечательным человеком и другом Вадима Борисовича был, без сомнения, нынешний Ученый секретарь Института Борис Владимирович Ершов, который работал вместе с Федоровым еще с 60-х годов и роль которого в создании установки "Микрон" трудно переоценить.

Где-то к 1985 г. общая картина явлений в плазменном зеркале была выяснена и в общих чертах была построена теория. Установка "Микрон" на прямоугольных активных элементах (плитах), казалось, переживает вторую молодость в связи с тем, что в отделе монокристаллов под руководством Т.Т.Басиева были разработаны и испытаны пассивные модуляторы мощного лазерного излучения на основе центров окраски в LiF с апертурой до 100 см2. Впервые в задающем генераторе стало возможным получать гигаваттные мощности. Параллельно велись исследования оптических разрядов в режиме медленного горения. Именно для изучения медленного горения была проведена перестройка установки на модулях ГОС-1000 – ее приспособили для режима работы, позволяющего изучать относительно небольшие (допробойные) интенсивности на газово-плазменной мишени, но в длинном (10 мс) импульсе. Основными исполнителями в этих работах стали Игорь Алексеевич Буфетов и Виталий Константинович Фомин. Механическую и электрическую переделку помогал проводить принятый на работу в лабораторию в 1984 г. Виктор Михайлович Бороздов. Квалифицированный электрик, он быстро освоился в лаборатории и успешно заменил ушедшего на пенсию Н.Ф.Герасимова.

Работа одновременно по нескольким направлениям себя оправдала: полученные результаты легли в основу трех успешно защищенных кандидатских диссертаций – (А.Н.Малков – по плазменному зеркалу, И.А.Буфетов и В.К.Фомин – по медленному горению). Немного хуже на этом фоне обстояли дела на установке на плитах: явных успехов не было, большие энергии остались недостижимой мечтой, да и качество излучения позволяло только проводить ряд технологических исследований, а "термоядерный диапазон" уже сдвинулся в область таких мощностей, что нам за ним было не угнаться. Пришла пора подвести итоги многолетней работы – я говорю о докторской диссертации В.Б.Федорова "Медленное горение лазерной плазмы и оптические разряды". В ней была обдумана, систематизирована и подытожена значительная часть проведенных экспериментов последних 10-15 лет. В 1984 году Вадим Борисович с блеском защитил свою диссертацию. Все мы – его сотрудники и коллеги по работе – от души поздравили его с большим успехом.

|

Не чужд был В.Б.Федоров и простых радостей жизни. Время от времени лаборатория почти в полном составе выезжала на природу – либо в лес, либо к кому-нибудь на дачу. Такие выезды носили громкое название "День здоровья". Иногда, правда, после подобного выезда впору было полечить здоровье на следующее утро рассолом

или холодным пивом. На природе Вадим Борисович ничем не подчеркивал свое начальническое положение, тут регалий и званий не существовало – просто тесный круг друзей. Коллектив был сплочен, и всем было хорошо друг с другом. Часто Вадим Борисович брал с собою свою любимую собаку – сетовал, что не ходит на охоту, а собака охотничья. Но не с его характером было охотиться: даже к дичи он, по-видимому, относился с уважением, а уж стрелять – нет. Однако ружье у него было и он систематически платил членские взносы в общество охотников, а потом говорил: "Зря плачу – на охоту я не езжу". До 1985 г. и приснопамятного указа о борьбе с пьянством все дни рождения сотрудников отмечались на работе бутылкой шампанского, а то и поболее. Посидеть в компании Вадим Борисович любил, но спиртным не злоупотреблял. И коллектив, может быть, подсознательно, стремился "держать марку".

|

|

Конец 80-х годов ознаменовался большими переменами в общественной жизни и в сознании людей. В лаборатории часто заходили разговоры о перестройке, об истории СССР – тогда открыли много "белых пятен" и в дебатах на эту тему часто выступал Вадим Борисович. Надо сказать, что с начала 80-х годов вся лаборатория была

коллективным подписчиком и читателем "толстых" журналов: это были "Новый Мир", "Октябрь", "Москва", "Наш Современник" и др. – всего 10-12 названий. Журналы прочитывались "по кругу" и самые интересные материалы оживленно обсуждались на работе. В годы перестройки и гласности среди сотрудников выявились различные точки зрения на общественные процессы. По-моему, Вадим Борисович так до конца и не принял развал СССР, "демократию" ельцинского покроя и "прихватизацию", о которых он отзывался очень нелестно. Во всяком случае, фигуры Горбачева и в особенности Ельцина раздражали его. Кроме того, начавшийся развал налаженной системы научных исследований, финансирования науки и нищенские зарплаты 91-93 годов застали Федорова врасплох – ему невероятно трудно было привыкнуть к мысли, что все те идеалы, которым посвятил он свою жизнь, взяты под сомнение, а в жизни стали процветать те, кого Вадим Борисович никогда не любил – нахрапистые и беспринципные, живущие только для себя. Великая страна, частью которой ощущал себя Вадим Борисович, оказалась приватизированной деятелями перестройки и "демократами", а он не хотел работать на них. В то же время он страстно хотел работать...

|

Изменения в политике коснулись и научного коллектива. Лаборатория стала работать "на износ" – не удавалось получить необходимые для работы деньги, зарплаты всех, включая и руководителя, не успевали за инфляцией и находились ниже уровня простого поддержания жизни. В 1994-95 гг. запас прочности у сотрудников лаборатории кончился, и люди стали уходить. Кто помоложе – уехали за рубеж, и довольно успешно работали, кто постарше – подыскали себе место, дающее возможность содержать семью; увы, работа в лаборатории такой возможности не давала. Это тяжело отразилось на Федорове. Особенно он переживал потерю Володи Спиридонова – одного из создателей "Микрона", который ушел работать в журнал "Здоровье", а через два месяца после ухода умер от сердечного приступа. Вадим Борисович был потрясен этой потерей.

Однако наука требовала дальнейшего развития его идей и, обладая мощной лазерной установкой для генерации 1-й, 2-й и 4-й гармоник неодимового лазера с интенсивностью до 5*1013 Вт/см2, Вадим Борисович взялся за решение новых научных задач, связанных с поведением плазмы на твердой мишени и зависимостью параметров процесса от длины волны. Задача была очень интересная, но установка, которой исполнилось уже двадцать лет, стала работать с перебоями, для поддержания ее в рабочем состоянии требовалось все больше сил и средств, а людей и денег было все меньше. Все чаще эксперименты не удавались по причине изношенности

оборудования, машина стала пробуксовывать. Тем не менее, огромная физическая интуиция В.Б.Федорова позволяла найти верные пути и поставить "experimentum crucis", не проводя многих , казалось бы, необходимых опытов, но в действительности только очередных ступеней, которые можно преодолеть одним прыжком, основанным на точном понимании физики явления. К этому периоду относятся его последние работы по физике плазмы и выступления с докладами на конференциях. Однако наука требовала дальнейшего развития его идей и, обладая мощной лазерной установкой для генерации 1-й, 2-й и 4-й гармоник неодимового лазера с интенсивностью до 5*1013 Вт/см2, Вадим Борисович взялся за решение новых научных задач, связанных с поведением плазмы на твердой мишени и зависимостью параметров процесса от длины волны. Задача была очень интересная, но установка, которой исполнилось уже двадцать лет, стала работать с перебоями, для поддержания ее в рабочем состоянии требовалось все больше сил и средств, а людей и денег было все меньше. Все чаще эксперименты не удавались по причине изношенности

оборудования, машина стала пробуксовывать. Тем не менее, огромная физическая интуиция В.Б.Федорова позволяла найти верные пути и поставить "experimentum crucis", не проводя многих , казалось бы, необходимых опытов, но в действительности только очередных ступеней, которые можно преодолеть одним прыжком, основанным на точном понимании физики явления. К этому периоду относятся его последние работы по физике плазмы и выступления с докладами на конференциях.

|

Но тут, в силу реорганизации структуры института, встал вопрос о новом заведующем отделом колебаний. Научная общественность отдела почти единогласно избрала на этот высокий пост В.Б.Федорова, тем самым подтвердив его исключительно высокую репутацию как ученого и человека. И Вадим Борисович с головой погрузился в дела довольно разношерстного образования из 12-ти лабораторий, многие из которых были весьма отдаленными по тематике от его деятельности, и это требовало вдумчивого и квалифицированного руководства. По своим человеческим качествам Вадим Борисович был для этой роли слишком мягок, но его

непререкаемый научный авторитет помог ему сдержать центробежные процессы в отделе и наладить деловые взаимоотношения среди заведующих лабораториями, людей весьма

разных по характеру и месту в науке.

Была какая-то горькая ирония в том, что при успешном руководстве отделом и хороших научных достижениях в 1999 г. лабораторию Вадима Борисовича покинули последние научные сотрудники из тех, кто более 20-ти лет обеспечивал работу уникальной лазерной установки "Микрон". К сожалению, работы на ней были прекращены и установка была законсервирована. Сейчас она возрождается и модернизируется, но уже без ее создателя и вдохновителя работ – замечательного человека, выдающегося ученого и руководителя Вадима Борисовича Федорова.

С уважением и любовью к своему учителю я заканчиваю эти воспоминания.

С.Б. Кравцов, сотрудник лаборатории В.Б.Федорова с 1977 по 1999 г.г.

Черно-белые фото предоставлены И.А. Буфетовым

|